『こうあるべき』という気持ちは、少しだけ横に置いて。あなただけの自由な祈りで、心をふわりと軽くするお話

「もっと自由になりたい」と願いながらも、私たちは日々の生活の中で数え切れないほどの「こうあるべき」という考えに縛られています。他人の期待に応えようとしたり、SNSで目にする誰かの輝かしい姿と自分を比べて落ち込んだりすることは、現代を生きる私たちにとって、もはや日常の一部かもしれません。

このような息苦しさは、時として心の罠となり、自分自身を不自由にしていきます。そして、その状況を変えられないのは自分の弱さのせいだと、つい責めてしまいがちです。しかし、本当はそうではありません。

この記事でお伝えしたいのは、心をリセットするための、新しいアプローチです。それは、あなただけの自由な祈りを見つけること。ここで言う祈りは特別じゃない、ごく自然な行為を指します。ただ静かに自分の心と向き合い、ありのままの感情を認める時間を持つ、それだけでいいのです。この記事を読み終える頃には、心が少しだけ軽くなるヒントが見つかるはずです。

- 「こうあるべき」という考えに縛られてしまう根本的な原因

- 心を軽くする「自由な祈り」の具体的なステップ

- 自分を責めることなく、ありのままの自分を受け入れるためのヒント

- 日常生活の中で簡単に取り入れられるセルフケアの習慣

なぜ私たちは「こうあるべき」という呪縛から逃れられないの?

- いつの間にか心に棲みついた「〜ねばならない」の正体

- 他人の期待と自分の本音、その境界線はどこにある?

- SNSを開くたび、息苦しくなるのはなぜだろう

- 真面目で頑張り屋さんほど、ハマりやすい心の罠

- 「べき」を手放せないのは、あなたの弱さじゃない

いつの間にか心に棲みついた「〜ねばならない」の正体

私たちの心にいつの間にか棲みついている「〜ねばならない」という思考は、自分自身を不自由にする見えない鎖のようなものです。この思考の多くは、私たちが成長する過程で、家庭や学校、社会全体から学んだルールや価値観が内面化された結果、形成されます。

なぜなら、社会の一員として円滑に生きていくためには、ある程度の規範や常識を身につける必要があるからです。例えば、「時間を守らねばならない」「人に親切にせねばならない」といった考えは、集団生活を営む上で大切な指針となります。

しかし、これらの「べき思考」が過剰になると、問題が生じ始めます。本来は自分を助けるはずの指針が、いつしか自分を裁くための厳しい基準に変わってしまうのです。「常に完璧でなければならない」「決して弱音を吐いてはならない」といった行き過ぎた思考は、柔軟性を失わせ、少しでも基準から外れると自分を責める原因となります。

したがって、心に棲みつく「〜ねばならない」の正体は、元々は社会に適応するために身につけたルールが、過度に一般化され、硬直化したものだと考えられます。

他人の期待と自分の本音、その境界線はどこにある?

私たちは、他者との関係性の中で生きており、誰かの期待に応えたいと願うのは自然な感情です。相手の期待に応えることで、感謝されたり、信頼関係が深まったりと、多くのメリットを享受できます。

一方で、他人の期待を優先しすぎると、自分の本当の気持ち、つまり本音が見えなくなってしまう危険性をはらんでいます。これを繰り返すうちに、自分が本当に何をしたいのか、何を感じているのかが分からなくなり、行動の基準が常に「他人」になってしまうのです。これは、自分の人生を他人に委ねている状態とも言えます。

では、他人の期待と自分の本音の境界線はどこにあるのでしょうか。この境界線を見つける鍵は、「自分が心地よいと感じるかどうか」にあります。相手の期待に応える行為が、自分自身の喜びや納得感につながっているうちは、健全な関係だと言えるでしょう。しかし、もしそこに義務感や自己犠牲、違和感や疲れを感じるのであれば、それは境界線が曖昧になっているサインかもしれません。

このような理由から、定期的に自分の心に「私は本当にこれをしたいのだろうか?」と問いかけ、本音に耳を傾ける時間を持つことが、自分らしさを失わないために不可欠です。

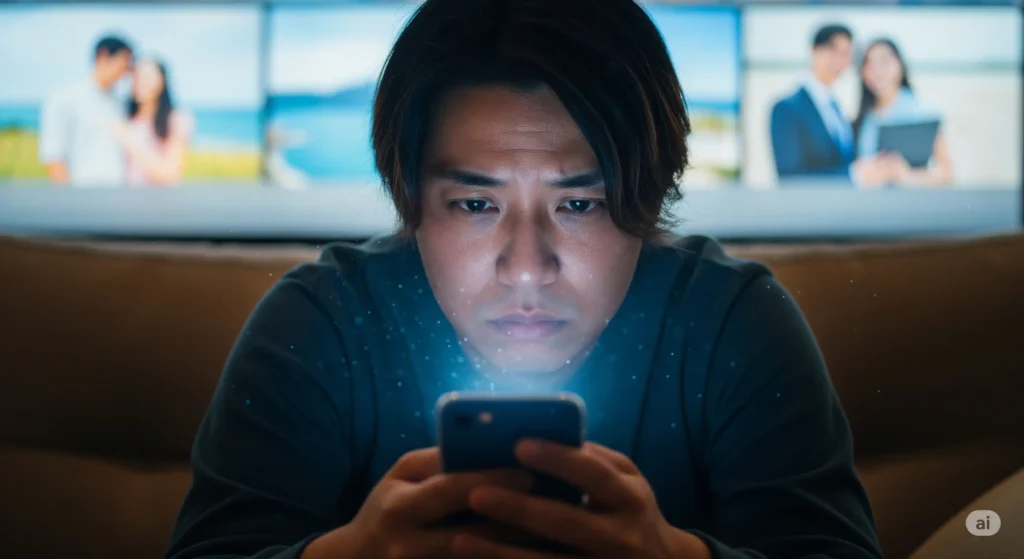

SNSを開くたび、息苦しくなるのはなぜだろう

ところで、現代を生きる多くの人にとって、SNSは情報収集やコミュニケーションに欠かせないツールとなっています。しかし、その一方で、SNSを開くたびに何とも言えない息苦しさや焦りを感じる人も少なくありません。

この息苦しさの主な原因は、SNSの特性である「他者との絶え間ない比較」にあります。SNS上には、旅行や美食、仕事での成功といった、人々の生活の輝かしい側面が切り取られて投稿されています。もちろん、それらが全てではありませんが、私たちは無意識のうちに、そうした他人の「ハイライト」と自分の「日常」を比べてしまいがちです。

この比較は、「自分はなんて平凡なんだろう」「もっと頑張らなければ」といった自己否定や焦燥感を生み出します。また、常に誰かの動向が目に入ることで、心が休まる暇がなくなり、情報過多による精神的な疲労、いわゆる「SNS疲れ」を引き起こすこともあります。

言ってしまえば、SNSは他人の人生の劇場のようなものであり、私たちはその客席から舞台の上だけを見ている状態です。舞台裏の努力や苦労は見えません。この構造を理解した上で、SNSとは適度な距離を保ち、他人の評価ではなく自分の価値基準を大切にすることが、心の健康を保つ鍵となります。

真面目で頑張り屋さんほど、ハマりやすい心の罠

一般的に「真面目」や「頑張り屋」という性質は、社会的に高く評価されます。責任感が強く、与えられた役割を完璧にこなそうとする姿勢は、多くの場面で信頼を得るでしょう。ただ、この素晴らしい長所が、時として本人を苦しめる心の罠になることがあります。

なぜならば、真面目な人ほど「〜であるべきだ」という基準を高く設定し、自分自身に厳しく課す傾向があるからです。「期待には120%で応えるべきだ」「ミスは決して許されない」といった高い理想を掲げ、自分を追い込んでしまいます。

この状態が続くと、心と体は常に緊張状態に置かれます。多少の無理をしてでも頑張り続けてしまうため、自分の限界に気づきにくいのです。そして、ある日突然、糸が切れたように無気力になってしまう「燃え尽き症候群(バーンアウト)」に陥るリスクも高まります。

また、完璧を求めるあまり、物事を柔軟に考えられなくなったり、他人の些細なミスが許せなくなったりすることもあります。これは、自分に課している厳しい基準を、無意識のうちに他人にも当てはめてしまうためです。このように考えると、真面目さや努力家であることは美徳ですが、時には「まあ、いいか」と自分を許す緩やかさを持つことが、長期的に自分らしく輝き続けるために求められます。

「べき」を手放せないのは、あなたの弱さじゃない

「こうあるべきだ」という考えに縛られ、苦しんでいるとき、多くの人は「こんな考えを手放せないなんて、自分はなんて弱いんだ」と自己嫌悪に陥ることがあります。しかし、「べき」を手放せないのは、決してあなたの心が弱いからではありません。

むしろ、それは自分を守るための、無意識の「防衛機制」であることが多いのです。私たちは、先の見えない不確実な世界で生きています。そのような中で、「こうすべきだ」という明確なルールは、何をすれば良いかを示してくれる道しるべのような役割を果たします。このルールに従っている限りは、大きく道を踏み外すことはないだろう、という安心感を与えてくれるのです。

つまり、「べき」に固執するのは、変化や失敗、他者からの批判といった「未知の恐怖」から自分を守ろうとする心の働きだと言えます。言い換えれば、これまでの人生を一生懸命に生きてきた証しでもあるのです。

だからこそ、もしあなたが「べき」思考に苦しんでいるのなら、まずは自分を責めるのをやめてみてください。そして、「今までこの考えが私を守ってきてくれたんだな」と、その役割を認めてあげることが第一歩となるでしょう。これも、自分を大切にする行為の一つなのです。

心をふわりと軽くする、あなただけの「自由な祈り」のはじめ方

- 大丈夫、祈りは特別なことじゃない。まずは深呼吸から

- 神様じゃなくていい。今日の「自分の心」に語りかける時間

- ポジティブになれなくてOK。「今の気持ち」をただ認めてあげる

- 言葉にならない想いは、好きな音楽や空の色に乗せて

- 1日1分で心をリセット。静かな場所で「何もしない」という祈り

大丈夫、祈りは特別なことじゃない。まずは深呼吸から

「祈り」と聞くと、何か特定の宗教的な儀式や、神聖で厳かな行為をイメージするかもしれません。もちろん、そのような祈りの形もありますが、ここで提案する「自由な祈り」は、もっと身近で、誰にでもできるシンプルな心の習慣です。

言ってしまえば、自由な祈りとは「意識的に自分と向き合う時間」のことです。そのための最も簡単で効果的な第一歩が「深呼吸」になります。私たちは普段、無意識に浅い呼吸をしていますが、意識して深く息を吸い込み、ゆっくりと吐き出すだけで、心と体に変化が起こります。

なぜなら、深い呼吸は自律神経のバランスを整える効果があるからです。特に、ゆっくりと息を吐くときには、リラックスを司る「副交感神経」が優位になります。これにより、高ぶった神経が静まり、心拍数が落ち着き、筋肉の緊張が和らぐのです。

やり方はとても簡単。静かな場所で椅子に座るか、楽な姿勢で立ち、目を閉じて、鼻から4秒かけて息を吸い込みます。そして、口から8秒かけてゆっくりと息を吐き出す。これを数回繰り返すだけで、心が少し静かになるのを感じられるでしょう。このように、特別な準備も場所も必要ない、これが自由な祈りの入り口です。

神様じゃなくていい。今日の「自分の心」に語りかける時間

自由な祈りの対象は、神様や仏様といった、外なる超越的な存在である必要はありません。教会で祈りをささげる、あるいは仏壇に手を合わせる。それももちろん祈りのひとつの形ではありますが、わたしが今回提案したいのは、そういった形式的なものではなく、もっと本質的な「祈りの価値」です。

祈りの本当の価値は、自分自身の内側、つまり「自分の心」に意識を向け、対話することにあります。

私たちは日々、仕事や家事、人間関係など、外の世界からの刺激に追われ、自分の心の声に耳を傾ける時間を忘れがちです。その結果、気づかないうちにストレスや満たされない想いが溜まっていきます。

そこで、1日の終わりに数分だけでも、「今日の私はどうだったかな?」「何を感じたかな?」と自分に問いかける時間を持ってみてください。これは、日記をつける行為にも似ています。嬉しいこと、悲しいこと、腹が立ったこと、どんな感情も否定せずに、ただ「そう感じたんだね」と受け止めてあげるのです。

書くことで深まる自己対話

もし心の中で語りかけるのが難しければ、ノートに書き出してみるのも良い方法です。頭の中だけで考えていると堂々巡りになりがちなことも、文字として書き出すことで客観的に見つめ直すことができます。これを「ジャーナリング」と呼び、思考の整理やストレス軽減に効果があると考えられています。上手な文章を書く必要は全くありません。ただ、心に浮かんだ言葉をそのまま書き出すだけで、自分との対話が深まっていきます。

ポジティブになれなくてOK。「今の気持ち」をただ認めてあげる

心が疲れているとき、「もっと前向きにならなきゃ」「ネガティブなことを考えてはダメだ」と、自分を無理やりポジティブな方向へ向けようとすることがあります。しかし、このような「強制的なポジティブシンキング」は、かえって心を苦しめることになりかねません。

なぜなら、悲しみや怒り、不安といったネガティブな感情は、心からの重要なサインだからです。それを無理に押さえつけようとすることは、体の痛みを無視して走り続けるようなもの。根本的な問題から目をそらし、さらに大きな心の不調につながる可能性があります。

自由な祈りの時間では、ポジティブになれなくても全く問題ありません。「今日はなんだか気分が沈むな」「あの人の一言に傷ついたな」といった、今のありのままの気持ちを、ただ静かに認めてあげることを大切にします。良い・悪いのジャッジをせず、「今、私はこう感じているんだな」と、ただ観察するのです。

これは、自分の感情の全てを尊重する「自己受容」の練習です。どんな感情もあなたの一部。ありのままの自分を認めてあげることで、心は不思議と落ち着きを取り戻し、次の一歩を踏み出すエネルギーが自然と湧いてくることがあります。

言葉にならない想いは、好きな音楽や空の色に乗せて

心の中には、喜びや悲しみ、怒りといったはっきりとした言葉で表現できる感情だけでなく、言葉にするのが難しい、もやもやとした漠然とした想いが渦巻いていることがあります。そのような言葉にならない想いを無理に言語化しようとすると、かえって混乱してしまうかもしれません。

そんなときは、言葉以外の方法で心と向き合うのが効果的です。例えば、自分の今の気持ちに寄り添ってくれるような音楽を聴くことは、とてもパワフルな祈りの一つになります。静かなピアノ曲で心を落ち着かせたり、アップテンポな曲で気持ちを奮い立たせたりと、音楽は言葉を超えて直接感情に働きかけてくれます。

また、五感を活用することもおすすめです。窓の外を眺め、流れる雲や夕焼けの空の色をただぼーっと見つめる。温かいハーブティーを淹れて、その香りや温かさをゆっくりと味わう。好きなアロマを香らせる。このような行為は、ごちゃごちゃになった思考から意識を逸らし、「今、ここ」の感覚に集中させてくれます。

このように、言葉に頼らなくても、五感を通して自分の心をいたわる方法はたくさんあります。あなたの心が安らぐと感じる方法を見つけること、それ自体があなただけの自由な祈りになるのです。

1日1分で心をリセット。静かな場所で「何もしない」という祈り

私たちの日常は、「何かをすること」で埋め尽くされています。仕事をする、勉強する、家事をする、スマホを見る。常に何かを考え、行動しているため、脳も心も休まる暇がありません。だからこそ、意識的に「何もしない」時間を持つことが、心をリセットする上で非常に価値を持ちます。

これが、「何もしない」という、最もシンプルで奥深い祈りの形です。やり方は簡単。職場の休憩室や自室の隅、公園のベンチなど、少しの間一人になれる場所を見つけて、ただ静かに過ごします。スマホはカバンにしまい、何も考えず、何もしようとせず、ただそこに「いる」だけ。最初はそわそわして落ち着かないかもしれませんが、それで構いません。

この実践は、近年注目されている「マインドフルネス」の考え方にも通じます。思考や感情が浮かんできても、それを追いかけたり評価したりせず、ただ「雲が流れていくのを眺めるように」やり過ごします。これを続けることで、思考の暴走から距離を置き、心を現在の瞬間に取り戻す訓練になるのです。

最初は1日1分からでも十分です。この短い「何もしない」時間が、日々の喧騒の中で失われがちな心の静けさを取り戻し、次の活動への新たなエネルギーを与えてくれるでしょう。

「何もしない祈り」のまとめ

- 「こうあるべき」という思考は成長過程で身につく社会的なルール

- 過剰な「べき思考」は自分を裁く基準になり、心を不自由にする

- 他人の期待と自分の本音の境界線は「心の心地よさ」で見極める

- SNSは他人のハイライトとの比較を生み、自己否定や焦りを招きやすい

- 真面目で責任感が強い人ほど、完璧主義から燃え尽き症候群に陥るリスクがある

- 「べき」を手放せないのは弱さではなく、未知の恐怖から自分を守る防衛機制

- 自由な祈りとは、宗教的な行為ではなく「意識的に自分と向き合う時間」のこと

- 深い呼吸は副交感神経を優位にし、心身をリラックスさせる最も簡単な第一歩

- 祈りの対象は神様ではなく、自分の内なる心との対話で良い

- ジャーナリング(書き出すこと)は、客観的に自分を見つめる助けになる

- ネガティブな感情を無理に否定せず、ありのままを認める「自己受容」が大切

- 言葉にならない想いは、音楽や五感を使って表現し、心をいたわることができる

- 意識的に「何もしない」時間を持つことが、情報過多の脳と心をリセットする

- 1日1分の実践から始め、自分だけの祈りを習慣にすることが心を軽くする鍵

- あなたはもっと自由に、あなたらしく生きていい